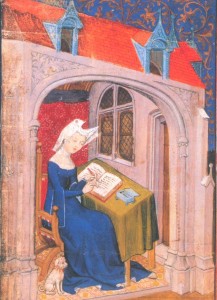

Dans la Cité des Dames, Christine de Pizan entreprend de recenser les exemples de femmes ingénieuses, courageuses ou fortes qui contredisent le discours misogyne selon lequel les femmes seraient stupides, peureuses et faibles.

Dans la Cité des Dames, Christine de Pizan entreprend de recenser les exemples de femmes ingénieuses, courageuses ou fortes qui contredisent le discours misogyne selon lequel les femmes seraient stupides, peureuses et faibles.

En cela, elle reprend une veine initiée par Boccace dans Le livre des femmes illustres et qui se poursuivra après elle avec des ouvrages comme celui de Gilles Ménage au XVIIe siècle.

Ce qui est intéressant, c’est que les exemples qu’elle prend sont, d’une part, souvent empruntés à Boccace, de l’autorité duquel elle se réclame, et, d’autre part, tirés de la mythologie mais présentés comme véridiques. L’argument de Christine, qu’elle reprend à Boccace, est à chaque fois que des personnages comme Cérès ou Isis ont d’abord été des reines ou des femmes remarquables avant de devenir l’objet d’un culte par leurs contemporains et de passer pour des divinités ensuite. C’est une hypothèse intrigante mais intéressante, qui peuple l’Antiquité de figures féminines marquantes…

…et qui pourrait constituer un programme de lecture pour ce bookclub ! Dans la Cité des Dames, Christine de Pizan se livre en effet au même travail que nous : mettre en lumière le talent, le génie, le travail de femmes le plus souvent oubliées ou peu connues du grand public. Mais nos buts divergent sans doute, puisque là où elle cherche à prouver l’intelligence et la force féminines afin de les défendre (sa « cité » est pensée comme une « forteresse » et elle-même se veut le « champion » qui défend les femmes contre leurs accusateurs (p. 42)), nous avons à coeur de réfléchir, à chaque fois, sur le type de discours féministe produit par ces femmes ou que l’on peut induire de leurs oeuvres et de leur vie.

Enfin, il me semble amusant de relever que le premier exemple que Christine donne afin de contrer l’argument de l’incapacité féminine, c’est le sien propre ! Elle indique en effet qu’elle a des « inclinations » qui, si elle en croyait le discours misogyne, l’assimilerait à un homme… et en vient à désespérer d’être née femme. Mais elle prouve aussi, par là même, que les qualités que les misogynes dénient aux femmes, elle-même les possède, ce qui constitue une objection de poids.