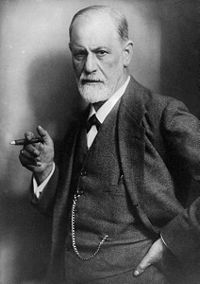

Selon Freud, la longue station de la petite fille dans la phase oedipienne cause une absence d’indépendance et de force du surmoi (p. 173). Comment le comprendre ? Comme une absence d’indépendance et de force de la femme ? Le surmoi étant l’instance psychique formulant les interdits, notamment moraux, il est surprenant de lire chez Freud qu’il est moins fort chez les femmes que chez les hommes : les hystériques étaient des femmes muselées par leur surmoi et Freud écrit lui-même, plus loin, que les femmes trentenaires sont, en thérapie, « rigides » – ce qui semble dénoter une certaine force de leur surmoi…

Selon Freud, la longue station de la petite fille dans la phase oedipienne cause une absence d’indépendance et de force du surmoi (p. 173). Comment le comprendre ? Comme une absence d’indépendance et de force de la femme ? Le surmoi étant l’instance psychique formulant les interdits, notamment moraux, il est surprenant de lire chez Freud qu’il est moins fort chez les femmes que chez les hommes : les hystériques étaient des femmes muselées par leur surmoi et Freud écrit lui-même, plus loin, que les femmes trentenaires sont, en thérapie, « rigides » – ce qui semble dénoter une certaine force de leur surmoi…

Autre trait du portrait que Freud dresse des femmes : un plus haut degré de narcissisme (être aimée serait plus important qu’aimer), la fréquence du sentiment de jalousie et de rivalité, la pudeur… Liste devant laquelle on peut s’interroger : de quel type de femmes s’agit-il ici ? De la jeune femme bourgeoise viennoise du XIXe siècle ? Importe-t-il vraiment plus pour toutes les femmes d’être aimée par son enfant que de l’aimer, par exemple ? On peut en douter. La rivalité n’est-elle pas le ressort de bien des entreprises masculines ? Il n’y a qu’à voir les fictions, depuis le roman du Moyen Age jusqu’aux superproductions américaines actuelles. Quant à la pudeur, ne sait-on pas depuis Montaigne et son essai « Des cannibales », depuis la découverte des Amériques et des îles de Polynésie, qu’elle est une donnée culturelle, indistinctement distribuée entre hommes et femmes ?

Le clou de ce portrait des femmes réside sans doute dans cette affirmation audacieuse : « On estime que les femmes ont apporté peu de contributions aux découvertes et aux inventions de l’histoire de la culture »… Freud écrit pourtant au XIXe siècle : il aurait pu lire beaucoup des auteurs dont ce bookclub traite. Il ajoute : « peut-être ont-elles quand même inventé une technique, celle du tressage et du tissage ».

« Quand même » ; « peut-être »… On pouvait attendre de l’inventeur de la psychanalyse une meilleure connaissance de l’histoire des techniques : les femmes ont inventé l’agriculture ; ce sont souvent elles qui guérissent dans les villages, dès le Moyen Âge ; elles inventent également la gastronomie.

Mais ce ne sont sans doute pas des techniques assez nobles pour être relevées ?

Le point de vue de Freud sur les femmes me semble donc, en définitive, sérieusement entaché par bien des préjugés et des jugements hâtifs – et c’est bien dommage.

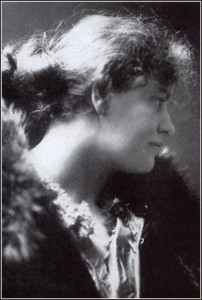

Lou Andreas-Salomé s’investit beaucoup dans la psychanalyse. Ce n’est pas seulement un investissement intellectuel : c’est une véritable passion.

Lou Andreas-Salomé s’investit beaucoup dans la psychanalyse. Ce n’est pas seulement un investissement intellectuel : c’est une véritable passion.