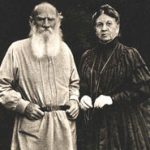

Auteur de romans et d’une autobiographie, ayant participé activement à la conception des grands romans de son mari et source d’inspiration pour celui-ci, Sophie Tolstoi est indéniablement une femme de lettres.

Auteur de romans et d’une autobiographie, ayant participé activement à la conception des grands romans de son mari et source d’inspiration pour celui-ci, Sophie Tolstoi est indéniablement une femme de lettres.

Son roman A qui la faute ? répond directement à La Sonate à Kreutzer, où Tolstoi se présente comme rejetant les relations charnelles alors que le journal intime qu’il avait fait lire à Sophie avant son mariage montre l’appétit sexuel de l’écrivain dans sa jeunesse, et sa difficulté à le maîtriser. La peinture du mariage fait dans La Sonate est aussi un portrait de Sophie en épouse : se sentant bafouée, elle entreprend l’écriture de sa propre version des faits. Son roman défend la pureté de la femme malgré et dans les relations sexuelles : c’est sans doute, en cela, un texte féministe.

Auteur/autrice : admin

Sophie Tolstoi – Femme de

On présente généralement Sophie Tolstoi comme une femme acariâtre, que le génie qu’était son mari a fui à la fin de sa vie, refusant même de la voir avant de mourir… Or elle fut aussi celle qui a inspiré plusieurs de ses plus grands romans, Anna Karénine et Guerre et Paix, que Tolstoi considérera comme trop peu fidèle à ses goûts ensuite.

On présente généralement Sophie Tolstoi comme une femme acariâtre, que le génie qu’était son mari a fui à la fin de sa vie, refusant même de la voir avant de mourir… Or elle fut aussi celle qui a inspiré plusieurs de ses plus grands romans, Anna Karénine et Guerre et Paix, que Tolstoi considérera comme trop peu fidèle à ses goûts ensuite.

Faut-il dès lors voir Sophie Tolstoi comme une artiste frustrée, ayant trouvé en son mari comme un moyen de vivre par procuration sa vie d’écrivain reconnu ? Elle écrivit elle-même plusieurs textes et c’est le roman qu’elle rédigea qui la fit rencontrer Tolstoi. Elle se place néanmoins évidemment parmi les femmes influentes, comme la femme et sténographe de Dostoievski.

On peut relever un point commun entre Aurore Dupin et Marie d’Agoult : toutes deux ont écrit sous un pseudonyme masculin, George Sand pour l’une et Daniel Stern pour l’autre.

On peut relever un point commun entre Aurore Dupin et Marie d’Agoult : toutes deux ont écrit sous un pseudonyme masculin, George Sand pour l’une et Daniel Stern pour l’autre.

On trouve le phénomène comme point de départ du film Colette (2018) puisque Colette publia sous le nom de son mari Sido avant de s’en émanciper. Dans le cas de Sand, le pseudonyme devient le nom d’usage d’Aurore, qui se dissout dans cette identité. Dans le cas de Marie d’Agoult, Daniel Stern reste un nom de plume.

Le fait que George Sand soit une auteur plus reconnue que Marie d’Agoult, et ce de son vivant, a-t-il pu jouer dans cette adoption de son nom de plume dans la vie civile ?

Selon Françoise Giroud, Alma Mahler aurait été une artiste contrariée qui aurait trouvé dans ses mariages avec de grands artistes des compensations à sa vocation frustrée.

Selon Françoise Giroud, Alma Mahler aurait été une artiste contrariée qui aurait trouvé dans ses mariages avec de grands artistes des compensations à sa vocation frustrée.

Selon Catherine Sauvat, cette vision est partisane et exagérée, un peu trop romanesque pour être vraie, et correspondait plutôt à une vision d’elle-même qu’aurait favorisée Alma Mahler elle-même.

Qu’en penser en définitive ? C’est un fait que lorsqu’elle aurait pu exprimer ses dons artistiques, Alma Mahler ne l’a pas fait : on ne peut pas vraiment parler de frustration ou de contrariété. Est-ce pour autant une simple courtisane imbue d’elle-même ? La question est difficile à trancher.

Peut-être correspond-t-elle à une catégorie que nous n’avions pas envisagé auparavant : celle de la « femme d’artiste », qui assume à la fois la vie mondaine attachée à certaines carrières artistiques et évolue depuis toujours dans les cercles concernés.

[club] Alma Mahler – Fille de, femme de….

Avant d’être une femme de, Alma fut une fille et même une belle-fille de. Son père était un peintre réputé, comme son beau-père, et sa première amourette fut nouée avec Gustav Klimt, un ami de la famille. Qui plus est, son père entretenait des rêves de gloire et les a transmis à sa fille.

Avant d’être une femme de, Alma fut une fille et même une belle-fille de. Son père était un peintre réputé, comme son beau-père, et sa première amourette fut nouée avec Gustav Klimt, un ami de la famille. Qui plus est, son père entretenait des rêves de gloire et les a transmis à sa fille.

Par-delà la condition féminine de son époque, Alma Malher a -t-elle été déterminée à se penser comme « femme de » par son milieu familial ?

Clara Schumann se distingue par son talent, sa précocité, son intelligence, sa force morale… mais aussi par son éducation. Son père y a en effet pris une part active, concentrant toute son énergie sur la promotion sociale et musicale de sa fille.

Clara Schumann se distingue par son talent, sa précocité, son intelligence, sa force morale… mais aussi par son éducation. Son père y a en effet pris une part active, concentrant toute son énergie sur la promotion sociale et musicale de sa fille.

Il y a à ma connaissance peu de cas similaires dans l’histoire de la musique, lorsque le musicien est une fille s’entend. En ce sens, Clara Schumann a bénéficié d’une éducation qui aurait pu être réservée à un garçon à son époque. On lit d’ailleurs dans l’ouvrage de Brigitte François-Sappey que la manière dont Fanny Mendelssohn était considérée par son frère Félix diffère grandement de celle dont Clara l’était par son père ou par Robert Schumann : on empêchait Fanny de publier ses compositions sous son nom, on y autorisait et même incitait Clara. Il me semble que cet élément est important pour comprendre la singularité du destin de Clara Schumann et une des possibles sources de sa capacité à s’affirmer et à s’assumer comme artiste.

Si Clara est aujourd’hui connue sous le nom de Schumann, elle l’était déjà sous son nom de jeune fille, Wieck. Son père l’a en effet soutenue (et même poussée, voire coachée, pour utiliser un terme contemporain) à se produire devant les publics de toutes les grandes capitales européennes, quand ce n’est pas devant les familles régnantes (Reine d’Angleterre). Reconnue dans le cercle des musiciens de son temps, ce n’est pas sa rencontre avec Robert Schumann qui fait d’elle un personnage remarquable : c’est sa réputation qui attire Robert Schumann, et sa personnalité qui l’éblouit.

Si Clara est aujourd’hui connue sous le nom de Schumann, elle l’était déjà sous son nom de jeune fille, Wieck. Son père l’a en effet soutenue (et même poussée, voire coachée, pour utiliser un terme contemporain) à se produire devant les publics de toutes les grandes capitales européennes, quand ce n’est pas devant les familles régnantes (Reine d’Angleterre). Reconnue dans le cercle des musiciens de son temps, ce n’est pas sa rencontre avec Robert Schumann qui fait d’elle un personnage remarquable : c’est sa réputation qui attire Robert Schumann, et sa personnalité qui l’éblouit.

De même, Clara survivra 40 ans à Robert Schumann tout en continuant à mener sa carrière d’interprète ; sa relation avec Brahms aurait pu en faire une autre « femme de » : il n’en a rien été, puisque c’est bien plutôt lui qui se mit au service de cette femme, peut-être un peu à la mode des troubadours du Moyen Âge.

C lara Schumann est une interprète et une compositrice. L’ouvrage de Brigitte François-Sappey met en avant ces deux pans de son identité musicale, livrant parfois des analyses des oeuvres de la jeune femme.

lara Schumann est une interprète et une compositrice. L’ouvrage de Brigitte François-Sappey met en avant ces deux pans de son identité musicale, livrant parfois des analyses des oeuvres de la jeune femme.

Car c’est bien de « jeune femme » qu’il convient de parler : Clara Schumann a surtout composé dans son jeune âge, avant de devenir mère. Si ses compositions n’ont pas radicalement cessé après son mariage, on observe un ralentissement de la production et, même, la survenue d’un complexe chez la musicienne : elle juge elle-même l’une de ses pièces comme « insipide » « effémininé[e] », « sentimental[e] » (p. 61), lorsqu’elle les compare à celles de son mari.

Robert Schumann n’aura pourtant pas cherché à brider sa femme dans sa création ; mais il semblerait qu’elle se soit auto-castrée, se réservant au seul rôle d’interprète, et qu’elle ne se soit adonnée à la création qu’avec douleur et presque à contre-coeur.

[club] Fates&Furies : Lady MacBeth

Le personnage de Mathilde me fait un peu penser à celui de Lady McBeth (c’est sans doute la tonalité shakespearienne du roman qui veut cela, et ses nombreuses références au théâtre en général et à Shakespeare en particulier) : elle guide son mari, semble son meilleur soutien, mais tient en fait à la fois du Pygmalion féminin et du démon manipulateur.

Au cinéma, en version plus light, on peut retrouver une telle histoire dans M. et Mme Adelman de N. Bedos (2016).