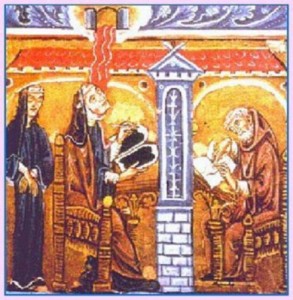

Hildegarde de Bingen avait un confesseur, un secrétaire (Volmar) et dirigeait, en tant qu’abbesse, des religieuses. Mais elle fut également consultée par des hommes, et pas des moindres, en tant que personne inspirée par Dieu. Ces hommes étaient des papes, des évêques, des dirigeants politiques, des seigneurs, des abbés.

Hildegarde de Bingen avait un confesseur, un secrétaire (Volmar) et dirigeait, en tant qu’abbesse, des religieuses. Mais elle fut également consultée par des hommes, et pas des moindres, en tant que personne inspirée par Dieu. Ces hommes étaient des papes, des évêques, des dirigeants politiques, des seigneurs, des abbés.

Régine Pernoud nous indique ainsi l’existence d’une correspondance entre Hildegarde et l’Empereur Conrad III, puis son successeur Frédéric Barberousse, qui invite Hildegarde à venir le voir dans son palais. « La réponse d’Hildegarde ne la montre pas autrement intimidée par son correspondant. » précise l’auteur (p. 72), même si elle se désigne elle-même comme « la petite plume que le vent soutient » et qu’elle s’étonne que « toi qui es roi, tu tiennes cette personne (càd elle-même) comme nécessaire ».

Hildegarde a aussi correspondu avec le comte de Flandre et avec Bernard de Clairvaux. Elle écrit, dans une de ses lettres à ce dernier, qu’elle est « timide et sans audace », et aussi : « Simplement je sais lire dans la simplicité, non dans la précision du texte, car je suis ignorante, n’ayant eu aucune instruction de façon extérieure, mais c’est à l’intérieur, dans mon âme, que je suis instruite. »

Quant aux papes, ce sont Anastase IV puis Adrien IV et Alexandre III qui sollicitèrent une recommandation de sa part et lui adressent des éloges. Dans les deux cas, elle répond avec parfois des accents prophétiques, mettant en garde Adrien IV contre des dangers à venir. Ces papes cherchaient toutes auprès de l’abbesse une recommandation divine et reconnaissaient en elle la sainte qu’elle n’est devenue qu’il y a quelques semaines.

Je tenais à reproduire un passage de la quatrième vision d’Hildegarde, qui me semble particulièrement intéressante pour notre bookclub ; elle concerne la création du monde et d’Adam et Eve :

Je tenais à reproduire un passage de la quatrième vision d’Hildegarde, qui me semble particulièrement intéressante pour notre bookclub ; elle concerne la création du monde et d’Adam et Eve :